日本の寺院文化を知る

日本の象徴 第6位「寺院」

はじめに

悠久の時を刻む、祈りと美の聖地

日本には、千年以上の歴史を持つ寺院が各地に存在し、いまもなお人々の心のよりどころとして深く根づいています。寺院は、仏教の教えを広める場所であると同時に、四季折々の自然と調和しながら、人々の心にやすらぎと美を与える空間です。石畳の参道を一歩一歩進むとき、耳を澄ませば風の音や鳥の声が心に染みわたり、目に映る建築や庭園の景色は、まるで一幅の絵画のようです。

このページでは、日本の寺院文化が持つ歴史的背景、建築美、精神性、そして訪れる価値について、わかりやすくかつ深くご紹介します。日本文化の真髄に触れるきっかけとなれば幸いです。

寺院とは何か?

仏教の教えを伝える「祈りの場」

坐禅をする僧侶

寺院とは、仏教を信仰する人々が修行を行い、仏様への祈りを捧げる神聖な施設です。仏教は紀元前5世紀ごろにインドで生まれ、中国・朝鮮半島を経て6世紀ごろ日本に伝来しました。寺院はその教えを広めるための拠点として、全国各地に建立され、時代ごとに政治や文化とも深く関わりながら発展してきました。

仏像を安置する本堂、僧侶が生活を送る庫裏、鐘をつく鐘楼、そして訪れる人々のために開かれた参道や庭園。それらはすべて、仏の教えに基づいた「調和」の思想を形にしたものです。寺院には、ただ信仰の場というだけでなく、日本人の精神性、美意識、自然観が凝縮されています。

寺院と神社の違い

仏と神、それぞれの祈りの形

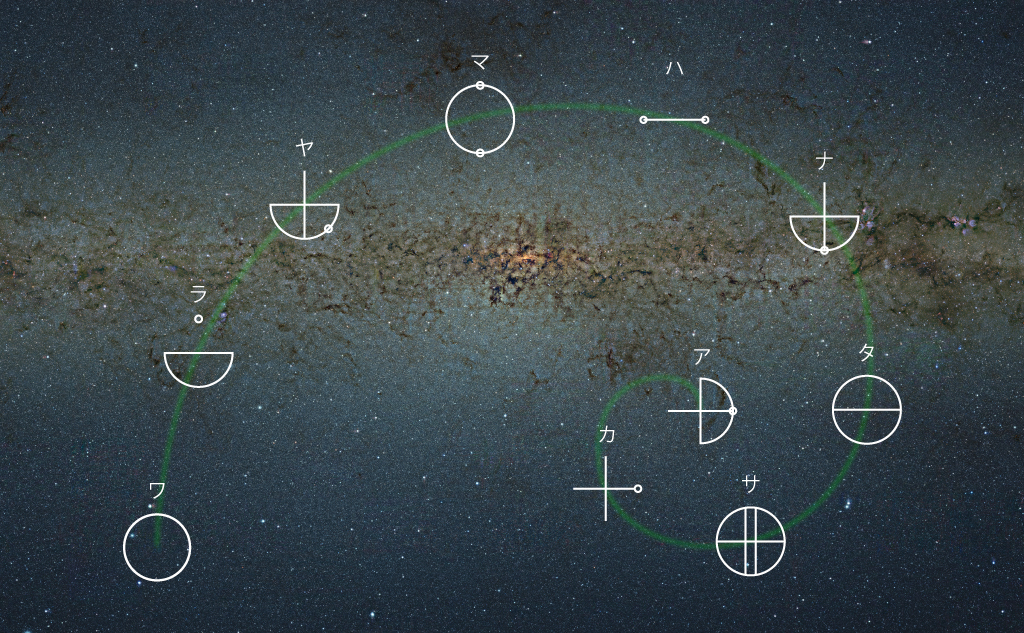

般若波羅蜜多心経/お経

日本を訪れる外国人の多くが混同しやすいのが「寺院」と「神社」の違いです。両者は外見が似ている場合もありますが、根本的に異なる信仰体系に基づいています。

寺院は仏教の施設であり、「仏様」を信仰の対象とします。建物内には仏像が安置され、お経を読み上げるなどの儀式が行われます。一方、神社は日本固有の宗教「神道」に基づいており、「神様」を祀る場所です。鳥居が入口にあり、参拝時には手水で身を清め、二礼二拍手一礼の作法で祈ります。

また、仏教と神道は長い歴史の中で影響し合い、「神仏習合」という文化も生まれ、両方が祀られる神社仏閣も存在します。これは日本独自の宗教観であり、寛容と調和の精神を象徴しています。

寺院の建築と空間美

自然との調和が生み出す静謐な美しさ

日光山輪王寺本殿

日本の寺院建築は、単なる宗教施設を超えた「美の結晶」です。多くの寺院は木造で造られ、素材の温かみが心を和ませます。屋根の反りや柱の曲線、装飾の細やかさには、日本人の繊細な感性が息づいています。

また、建築は自然との調和を重視し、山の中腹や森に囲まれた場所に建てられていることも多く、建物自体が自然の一部であるかのように感じられます。庭園もまた見どころのひとつで、池泉回遊式庭園や枯山水など、禅の思想を取り入れた空間は、訪れる者の心を静かに整えます。

このような空間では、目に見えるものだけでなく、「見えないもの」風の流れ、季節の気配、静けさまでもが大切にされているのです。

有名な寺院とその魅力

訪れる価値のある日本の名刹たち

音羽山「清水寺」の紅葉

日本全国には数多くの名刹が点在し、それぞれが独自の歴史と美しさを持っています。中でも特に有名なものをご紹介します。

- 清水寺(京都)

- 西暦778年に創建。音羽山の斜面に建つ「清水の舞台」は圧巻。桜や紅葉の季節には多くの人が訪れ、まさに「日本の絶景」が堪能できます。

- 金閣寺(京都)

- 正式名称は「鹿苑寺」。鏡湖池に映る黄金の楼閣は、世界中から訪問者を魅了する美しさ。庭園と建物の調和が見事です。

- 東大寺(奈良)

- 奈良時代に建立された、世界最大級の木造建築を誇る寺院。大仏殿に安置された「奈良の大仏」は圧倒的な存在感を放ちます。

- 高野山 金剛峯寺(和歌山)

- 真言密教の聖地として知られ、弘法大師(空海)によって開かれました。奥之院や根本大塔など、神秘的な雰囲気に満ちています。

これらの寺院は、日本文化の核心を体感できる貴重な場所です。単なる観光地ではなく、「精神文化の博物館」としての役割も果たしています。

寺院を訪れる際のマナー

祈りの場にふさわしい心構えで

手を合わせて祈る

寺院は、現代においても信仰の場であり、多くの人が真摯な気持ちで祈りを捧げています。そのため、訪れる際には以下のような礼儀を守ることが大切です。

- 入口の山門で軽く一礼し、心を整えて入る

- 静かな声で会話をする、もしくは黙って過ごす

- 撮影が禁止されている場所ではカメラをしまう

- 本堂では合掌し、深く一礼する

- 仏像や仏具に手を触れない

これらの作法は、日本人の「他者や場への敬意」を大切にする心に基づいています。形式ではなく、「その場を大切にする」気持ちこそが最も重要です。

寺院と四季のつながり

移ろう季節の中に、仏教の教えと美を感じる

(春)鎌倉の大仏と満開の桜

(夏)灯籠流し

(秋)紅葉の瑠璃光院

(冬)雪景色の清水寺

日本の寺院は、単に建築物が建つ場所ではなく、「自然とともに生きる空間」として造られてきました。日本人が持つ自然への敬意や四季の移ろいを尊ぶ心は、寺院の配置や庭園、建築様式に深く息づいています。そして、それは仏教の教えとも深く結びついています。

春 ― 桜とともに生まれ変わる

春になると、全国各地の寺院では桜が一斉に咲き誇ります。

淡く儚い桜の花は、仏教における「無常観(すべては変わりゆく)」の象徴とされ、多くの僧侶や人々に古くから愛されてきました。短い期間に咲いては散る桜の姿は、人生のはかなさや、一瞬一瞬を大切に生きることの尊さを静かに語りかけてくれます。

寺院の境内で見る桜は、自然と人、そして祈りが一体となった神聖な美しさをたたえており、多くの人がその下で手を合わせます。桜の花びらが舞う中での参拝は、まるで新たな命が芽吹く瞬間に立ち会っているかのような、心洗われる体験です。

夏 ― 緑の静けさと精霊への祈り

夏の寺院では、青々とした木々や苔むした石畳、涼やかな風鈴の音が訪れる人々を包み込みます。青もみじが揺れる境内は、目にも心にも涼しさを与え、まるで時間がゆっくり流れているかのような安らぎをもたらします。

また、夏は「お盆」の季節でもあります。お盆は、先祖の霊を迎え、供養する仏教行事であり、多くの寺院では読経や灯篭流しが行われます。提灯やろうそくの灯が揺れる夕べの境内は、幻想的でありながらどこか懐かしく、現世と彼岸(あの世)が交わる神聖な時となります。

秋 ― 紅葉に染まる静寂の中で

秋の寺院は、燃えるような紅葉に包まれ、その美しさはまさに圧巻です。赤や黄色に染まった木々が境内を彩り、落ち葉が敷き詰められた参道を歩くと、足音さえも吸い込まれるような静けさに包まれます。

紅葉もまた、仏教的な無常観の象徴です。葉が色づき、やがて散ってゆく姿には、「生」と「死」の流れが自然の摂理として表れています。この季節は、自らの内面を見つめ直し、人生を静かに振り返るのに最もふさわしい時でもあります。

冬 ― 雪に包まれた祈りの空間

冬の寺院は、純白の雪に包まれ、まるでこの世の喧騒から隔絶された異世界のような静謐さをたたえます。雪化粧をまとった屋根、白く染まった庭園、凛とした冷気の中に響く鐘の音。そのすべてが、魂を研ぎ澄ませ、心の奥底にある静けさへと導いてくれます。

特に、禅宗の寺院では、冬の寒さが修行の一環ともなり、内面の鍛錬が深められる季節でもあります。訪れる人にとっても、雑念を離れ、ただ白の世界に身をゆだねる時間は、心の浄化につながる特別なひとときとなるでしょう。

四季を通じて、仏の教えを体感する

このように、日本の寺院は四季それぞれに異なる表情を見せてくれます。

しかし、そこに通底するのは常に「自然と共に生きる心」「今この瞬間を大切にする意識」「移ろいの中にこそ美がある」という日本的な仏教の教えです。春の桜も、夏の緑も、秋の紅葉も、冬の雪も、それぞれが人生そのものを映し出す鏡なのです。

そして、それに触れたとき、私たちはただ観光するのではなく、「体験する」ことができます。 日本の自然美と精神文化の融合を、五感で味わうように。

結び

心の静けさに出会える場所、それが寺院です

正寿院(風鈴寺)

日本の寺院は、単なる歴史的建造物や観光名所ではありません。それは、数千年にわたり受け継がれてきた祈りと精神文化が今も生きる場所です。訪れた人々は、目には見えないけれど確かに感じられる「静けさ」や「清らかさ」に触れ、自分自身と向き合う時間を持つことができるでしょう。

どうぞ日本にお越しの際は、寺院を訪れてください。その一歩が、きっとあなたの人生に深い気づきと癒しをもたらしてくれることでしょう。