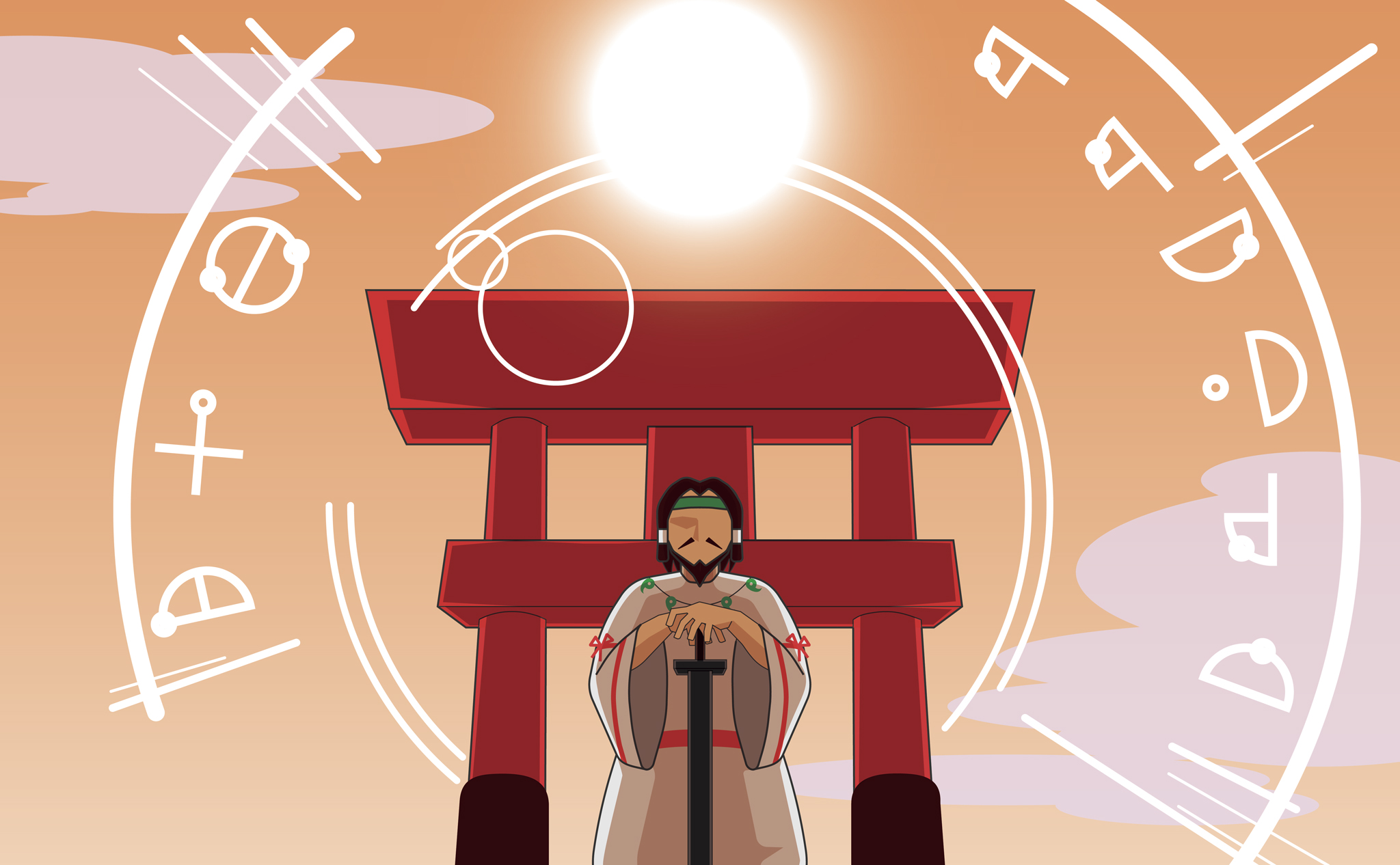

神社とは何か?日本文化と自然信仰を伝えるやさしい解説

日本の象徴 第5位「神社」

はじめに

静寂と祈りの風景へようこそ

自然と心を結ぶ、日本文化の原点に触れる旅

古来より、日本人は森や山、川や風といった自然の中に神の存在を感じ、感謝と敬意を捧げてきました。その信仰のかたちが、今日の「神社」という場に受け継がれています。

神社は単なる宗教施設ではありません。それは、人と自然と神が共に生きる空間であり、日本人の心の原風景です。

本ページでは、神社の成り立ち、構造、祈りの作法、四季折々の行事などを通じて、日本文化の奥深さをやさしい言葉で紹介いたします。訪れる方が神社の空気をより深く味わい、祈りの意味に触れていただけるよう、心を込めてご案内いたします。

さあ、静かなる神の世界への旅を始めましょう。

日本文化の原点「神社」へようこそ

神と自然と人間が共に生きる、静謐なる空間

上色見熊野座神社

日本を旅していると、街角の小さな祠から、山深くに佇む大社まで、あちこちで「神社」の姿を見かけます。

一見すると宗教的な施設のように見えますが、神社は単なる信仰の場ではありません。そこには自然と共に生きる知恵、感謝の心、そして日本人の精神の深層が息づいています。

神社を訪れるという行為は、神に願うだけでなく、自分の心を静め、自然や先祖への敬意を表し、「今を生きる自分」と向き合う時間でもあります。

それは、日本が長い歴史の中で育んできた、「見えないもの」を大切にする文化の象徴なのです。

神社とは何か?

神々と人間が出会う「まつり」の場

出雲大神宮の磐座

神社は「神道」という日本固有の信仰に基づく施設です。神道においては、世界には八百万の神が存在するとされており、自然・祖先・精霊・土地・職業・人徳など、ありとあらゆるものが神になり得ると考えられています。

神社はそうした神々をまつるための場所であり、人々は祈りや感謝の気持ちを込めて神社を訪れます。

神社は「信者だけが行く場所」ではありません。むしろ、日本では生まれたときの「お宮参り」、成長の「七五三」、結婚式、厄除け、そして人生の終わりには「神式の葬儀」など、人生の節目ごとに神社が関わってくるのです。

神社の起源と変遷

山・森・石など、すべてが神そのものだった

日本一の絶景紅葉が見られる

北アルプス涸沢カール(霊山)

最も古い神社の形は、「建物のない神社」です。たとえば、霊山(れいざん)そのものが御神体であり、建築物を設けることすらせず、自然の中に結界を張って祀っていたのです。これは今も一部の古社に残っています。

奈良時代に入ると、朝廷による国家的な神道が整備され、伊勢神宮や出雲大社といった巨大な神社が造営されました。これにより、地域の信仰と中央の信仰が融合していきます。

江戸時代(1603年〜1868年)には庶民の参拝文化が広まり、旅の目的地としても神社が親しまれるようになりました。そして現代に至るまで、神社は日本人にとって「日常の中にある神聖」として生き続けています。

神社建築の細部に宿る「意味」

手水舎で「清める」体験をしてみましょう

手水舎

神社にあるひとつひとつの構造物や造形には、すべてに意味があります。

- 鳥居

- 「此岸(人間の世界)」と「彼岸(神の世界)」を分ける門。鳥居をくぐるという行為は、俗世から神の世界へ一歩踏み入れる儀式そのものです。

- 参道

- 神へと続く「道」。道中に立ち止まって空を仰ぎ、風や木々の音に耳を澄ませると、自然との一体感が感じられます。

- 狛犬

- 神社の守護者。左右に対になっており、阿形と吽形で一対となり、万物の始まりと終わりを象徴しています。

- 手水舎

- 古来より神に近づく前には禊が必要とされてきました。手水舎はその簡易な現代的表現であり、水を使って「穢れ」を払い、心身を清めます。

- 拝殿と本殿

- 拝殿は参拝者の祈りの場所、本殿は神がまします聖域。拝殿では神と人が“すれ違う”瞬間があり、息を潜めるような静けさが訪れます。

「祈り」の形式 ― 作法に込められた礼節

お参りは「二礼二拍手一礼」で

祈りを捧げる

神社での参拝には、日本独自の礼法があります。これは単なる形式ではなく、心を込めた動作によって神とのつながりを結ぶ「儀礼」です。

一般的な参拝の流れ

- 鳥居の前で軽く一礼

- 参道を中央を避けて歩く

- 手水舎で清める(左手 → 右手 → 口 → 柄杓の柄)

- 拝殿でお賽銭を入れる

- 二礼(二回深くお辞儀)

- 二拍手(願いを込めて)

- 一礼(神に感謝)

この一連の動作には、日本人の礼儀、心のあり方、慎ましさ、そして神への敬意が込められています。

神社と四季のつながり

春夏秋冬、祈りの風が境内をめぐる

日本の四季

神社の魅力は、建築や儀礼だけではありません。日本の四季と深く結びついているという点も、神社の魅力の一つです。

- 春:桜とともに訪れる春祭り、五穀豊穣を願う儀式

- 夏:茅の輪くぐりで無病息災を祈る

- 秋:収穫への感謝を捧げる新嘗祭

- 冬:初詣、新年の無事と平安を祈る

これらの行事は、単なるイベントではなく、自然のめぐりと共に生きてきた日本人の暮らしそのものです。

神社体験のおすすめ

神社は「開かれた聖地」、誰でも静かに神と出会える場所

祈りを捧げる

結び所に「おみくじ」をくくる

日本の神社は、特定の信仰を持っていなくても、誰でも訪れることができます。それは「祈りたい」「感謝を伝えたい」という心があれば、どんな国の人でも歓迎される場所だからです。

ここでは、はじめての方でも安心して神社を楽しめるよう、体験のポイントをご紹介します。

鳥居をくぐるときは、心を整える合図として一礼

鳥居は、俗世と神聖な神域を分ける「結界」の門。くぐる前に一礼をすることで、神様の世界へと入る心の準備が整います。

手水舎で「清める」

参拝の前には、手水舎で手と口を清めます。これは「体を清潔にする」のではなく、「心を清める」ための所作です。

- 柄杓で左手 → 右手 → 口をすすぎ、最後に柄を立てて洗う。

- 音を立てず、静かに丁寧に行うのがポイントです。

お参りは「二礼二拍手一礼」

拝殿の前ではお賽銭を入れ、深く二度お辞儀 → 二回手を打つ → 最後にもう一度お辞儀。

この一連の動作には、「感謝・願い・敬意」が込められています。

お賽銭の金額に決まりはありません。大切なのは金額よりも「気持ち」です。

絵馬やおみくじで願いを表現

神社では、願いごとを書いて吊るす「絵馬」や、運勢を占う「おみくじ」などの文化体験もおすすめです。

- 絵馬

- 小さな木の板に願いを書き、奉納します。

- おみくじ

- 紙に書かれた運勢の言葉を読み、自分の心と向き合います。

- 悪い結果が出ても大丈夫。結び所にくくって帰ることで、悪運を神様に預けるという意味になります。

静かに過ごすことで、神社の「空気」を感じましょう

神社で一番大切なのは、「何かをすること」ではなく、「どう過ごすか」です。

- 声をひそめて、風や鳥の声に耳を澄ませる

- 木の香りや石の冷たさを感じてみる

- ただ静かにたたずんで、自分の心と対話してみる

こうした過ごし方こそが、神社体験の真髄とも言えるでしょう。

神社は文化と心をつなぐ「静かな窓」

神社は、日本人が「見えないものを大切にしてきた」証。自然と神を敬い、人の縁に感謝し、静かに祈る――その文化は、どの国の人にも通じる普遍的な精神です。

どうぞ、神社という“聖なる日常”の空間で、あなた自身の心の声に耳をすませてみてください。それはきっと、あなたの旅を特別なものにしてくれることでしょう。

結び

自然と人、過去と未来をむすぶ静けさの中で

天岩戸神社

見えないものに手を合わせる、その心が未来をつなぐ

神社は、自然、神、人、歴史、文化、すべてを結ぶ結節点です。ただの観光地でも、宗教施設でもありません。そこは、あなたの「心の奥にある静けさ」と出会う場所でもあるのです。

神社の境内に足を踏み入れたとき、風の音、鳥の声、木の香りを、どうぞじっくりと味わってみてください。それこそが、古代から続く日本の「祈り」の空間に、あなた自身が溶け込む瞬間です。

大きな樹の下で、風の音に耳を澄ませるとき。鳥居をくぐり、清らかな空気に包まれるとき。ふと立ち止まり、心の奥で「ありがとう」とつぶやくとき。

そこには、人と自然、神と人、そして自分自身との対話が生まれます。神社は、私たちの「いのち」がどこから来て、どこへ向かうのかを、静かに語りかけてくれる場所です。

あなたがどこから来たとしても、何を信じていたとしても、この神聖な空間では誰もが心をひらき、祈りという共通の言葉でつながることができます。

神社という場が、あなたの旅の途中にそっと寄り添い、静かな喜びと、新たな気づきをもたらしますように。