着物の世界へようこそ

日本の象徴 第3位「着物」

日本の伝統美にふれる

古くから日本人の暮らしと心に寄り添ってきた「着物」。

それは単なる衣服ではなく、四季の彩りを映し、礼儀や美意識を表現する、日本独自の文化そのものです。一枚の布に込められた繊細な模様や色づかい、丁寧な着付けに宿る所作の美しさ。着物には、時代を超えて受け継がれてきた日本人の感性が息づいています。

このページでは、そんな着物の魅力を、初めての方にもわかりやすく紹介しています。歴史や種類、着方の基本から、現代における着物の楽しみ方まで、日本の伝統文化をより深く知りたい方、旅行中に着物を体験してみたい方、ぜひご覧ください。きっと、あなたの中に新しい「日本」が見つかるはずです。

日本の美をまとう

一枚の布に宿る日本の心

美しい立ち姿

着物は、日本人の美意識や精神性を体現した伝統的な衣服です。形はとてもシンプルで、直線的な裁断と縫製によって構成されており、体のラインを強調せず、自然な「たたずまい」を美とする日本独自の価値観が反映されています。

一見すると一様な形に見える着物ですが、実際には色・柄・素材・帯の結び方・小物の選び方などによって、無限の個性と表現が可能です。身につける人の年齢や季節、場面、さらには社会的立場までをも映し出す、きわめて高度な「装いの言語」と言えるでしょう。

また、着物は見た目の美しさだけでなく、「着る」という行為そのものにも意味があります。着物を着ることで背筋が自然と伸び、動作がゆるやかになり、心までもが落ち着いてくる。そうした体験が、日本人にとって着物がただの衣服ではないことを教えてくれます。

着物の歴史と文化的意味

四季と礼をまとう、日本人の感性

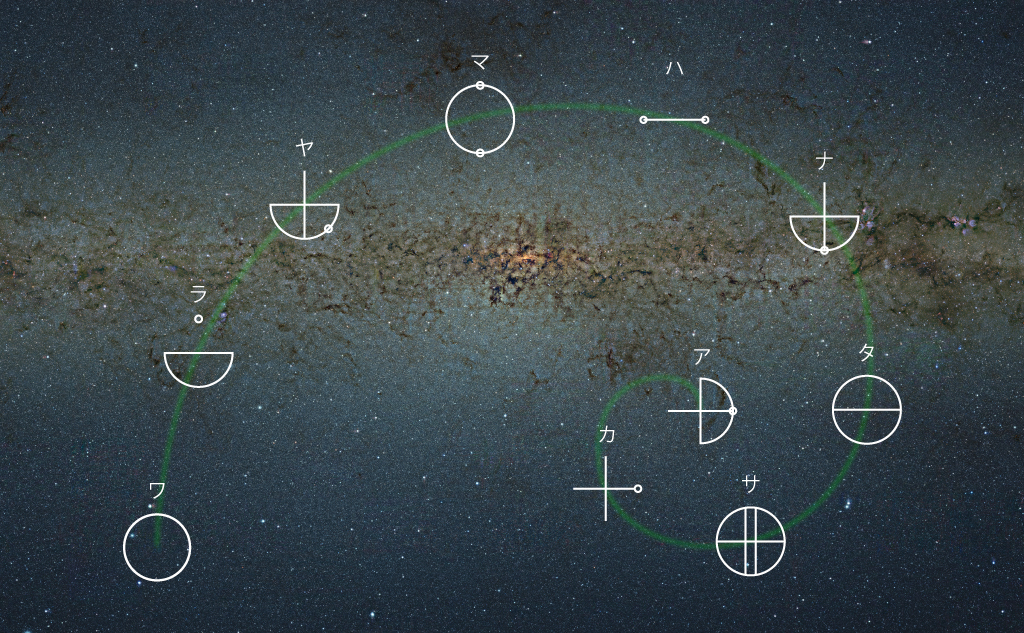

着物の柄

着物のルーツは古代の貴族文化にあり、奈良時代には中国の影響を受けた装束が使われていました。その後、平安時代に入ると日本独自の衣服文化が花開き、「十二単」などの多層構造の装いが生まれます。鎌倉・室町時代には武家文化の台頭とともに実用性を重視した装いに変化し、江戸時代になると庶民文化の中で「粋」や「洒落」といった美意識が発展し、着物のデザインや着方が大衆文化の一部として確立されました。

また、着物は季節や自然とのつながりを大切にしてきました。春には桜や藤、夏には波や金魚、秋には紅葉、冬には雪や松竹梅――柄を通して、四季の移ろいを身にまとうという日本人の感性がそこにあります。

さらに、着物の装いには「礼を尽くす」意味も込められています。正装としての着物は、式典や大切な人との場で「私はこの場を大切に思っています」と相手に伝える強いメッセージを持っています。それはまさに、衣服を通して敬意や思いやりを形にする、日本人の文化的知恵の結晶です。

着物の種類と意味

年齢や場面で変わる、装いのかたち

振袖

着物には用途や年齢、立場によってさまざまな種類があります。以下は代表的なものです。

- 振袖

- 未婚女性が成人式や結婚式に出席する際に着る、袖の長い華やかな着物。明るい色合いや華やかな柄が特徴で、若さと希望を象徴しています。

- 留袖

- 既婚女性が着る最も格式の高い礼装。主に親族の結婚式などで着用され、上半身は無地で、裾にのみ模様があります。黒留袖には家紋が入り、特に正式な場に適しています。

- 訪問着

- 既婚・未婚を問わず着用できるフォーマルな着物。全体に柄が入り、結婚式の招待客やパーティー、式典などで活躍します。

- 小紋

- 柄が全体に繰り返される普段着に近い着物。気軽なお出かけや食事会にぴったりです。

- 浴衣

- 夏の風物詩ともいえる浴衣は、木綿や麻で作られた軽やかな着物。花火大会や夏祭り、旅館でのくつろぎ着としても親しまれています。

着物の着方と道具

美しい所作を生み出す装いの知恵

着付け(帯揚げ)

着物を着るには、「着付け」と呼ばれる特別な手順が必要です。まずは肌着と長襦袢を身に着け、着物本体を羽織った後、腰ひもでしっかりと固定し、帯を締めて形を整えていきます。帯にはさまざまな結び方があり、「お太鼓結び」や「文庫結び」など、年齢や場面によって選ばれます。

足元には「足袋(たび)」という白い専用の靴下を履き、履物としては「草履(ぞうり)」や「下駄(げた)」を合わせます。小物には「帯締め」「帯揚げ」「半衿(はんえり)」「かんざし」などがあり、色や素材を工夫することで、全体のコーディネートが完成します。

着物の着方には細やかな作法が伴い、たとえば正面から見て左右の襟を必ず「右前」にする(※逆にすると死装束になる)など、日本の伝統的な価値観が着こなしに現れています。また、着物を着て歩くと自然と姿勢が良くなり、動作がゆっくりと丁寧になります。こうした「所作の美しさ」もまた、着物の大きな魅力のひとつです。

現代に生きる着物文化

変わる時代、変わらない美意識

ネオ和装

現代の日本では、日常的に着物を着る人は少なくなりました。しかしその一方で、着物の魅力を再発見し、生活に取り入れようとする動きも広がっています。たとえば、レトロなアンティーク着物を普段着にアレンジして着る若者や、デニム生地やモダンなデザインを用いた「新しい着物スタイル」を楽しむ人たちが増えています。

また、和装文化の保存や伝承に取り組む職人やデザイナーたちも活躍しており、伝統を守りながらも新しい表現を模索する「ネオ和装」と呼ばれるスタイルが注目を集めています。

海外でも「KIMONO」は日本文化の象徴として親しまれており、ファッションウィークなどでも紹介されることがあります。2020年には、文化庁主導で「きもの文化をユネスコ無形文化遺産に登録しよう」という動きも始まり、着物は今や国境を越えて共感を生む文化遺産として、ますますその存在感を高めています。

着物を体験してみよう

着て、歩いて、日本を感じる

着物をレンタルし散策

もし日本を訪れる機会があれば、ぜひ一度は着物を体験してみてください。京都や浅草、金沢などの観光地では、観光客向けの着物レンタルサービスが充実しており、手ぶらで気軽に日本文化を楽しむことができます。専門スタッフによる着付けサービスや、ヘアセット、小物のコーディネートまで含まれているプランもあり、初めての方でも安心です。

また、着物を着て街を歩くと、いつもとは違う自分になったような感覚が味わえます。町家の並ぶ小道を歩いたり、神社やお寺を参拝したり、和菓子や抹茶を楽しんだり――着物とともに過ごす時間は、まさに“日本に溶け込む体験”です。

さらに、和装体験は写真映えも抜群で、SNSでも人気があります。大切な旅の思い出として、着物姿での記念撮影はきっと心に残ることでしょう。

結び

着物は、今もこれからも、日本のこころ

心も美しく

着物は、時代を越えて愛され続ける日本文化の象徴です。季節や場面、心のあり方までも表現できるこの一枚の布は、私たちに「日本人らしさ」とは何かを静かに語りかけてくれます。

日常の中では見かける機会が少なくなった今だからこそ、あらためて着物の持つ美しさや意味を見つめ直すことは、とても大切なことかもしれません。

もし機会があれば、ぜひ実際に着物を身にまとってみてください。その瞬間、身体だけでなく、心までもが自然と引き締まり、優しく、丁寧になっていくことに気づくはずです。

着物は、ただ「着る」ものではなく、日本の風土と精神を「感じる」ための扉です。このページが、あなたと着物、そして日本文化との新しい出会いのきっかけとなれば幸いです。

神社仏閣でのお願い

気持ちよくご参拝いただくために

ご参拝のお願い

日本には、千年以上の歴史を持つ神聖な神域や霊地が数多くあります。これらの場所は祈りの場であり、その尊厳と秩序を守るために、以下の行為はご遠慮いただきますよう、お願い申し上げます。

- 喫煙や火気の使用

- 立入禁止場所への無断立ち入り

- ドローン等の飛行物体を飛ばすこと

- 諸建物や鳥居を傷つける行為

- 燈篭等の設置物に登ること

- 指定場所以外にベビーカー等を放置すること

- 大声で騒ぐ、境内で座り込むなど、他の参拝者に迷惑をかける行為

- 境内で、無料休憩所などの指定された場所以外での飲食

- ゴミ、ペットボトル、空缶等を捨てること

- 参拝以外の目的で駐車場に駐車すること

- 野鳥や野生動物に近づいたり、餌を与えること

- 犬やペットを連れての散歩や参拝

- 営業目的や禁止されている場所での撮影

- ウェディングドレス姿や、参拝にふさわしくない服装で境内を歩くこと

- 許可なく取材やアンケート調査等を行うこと

- 狭い参道での撮影により、参拝者の通行を妨げること

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。