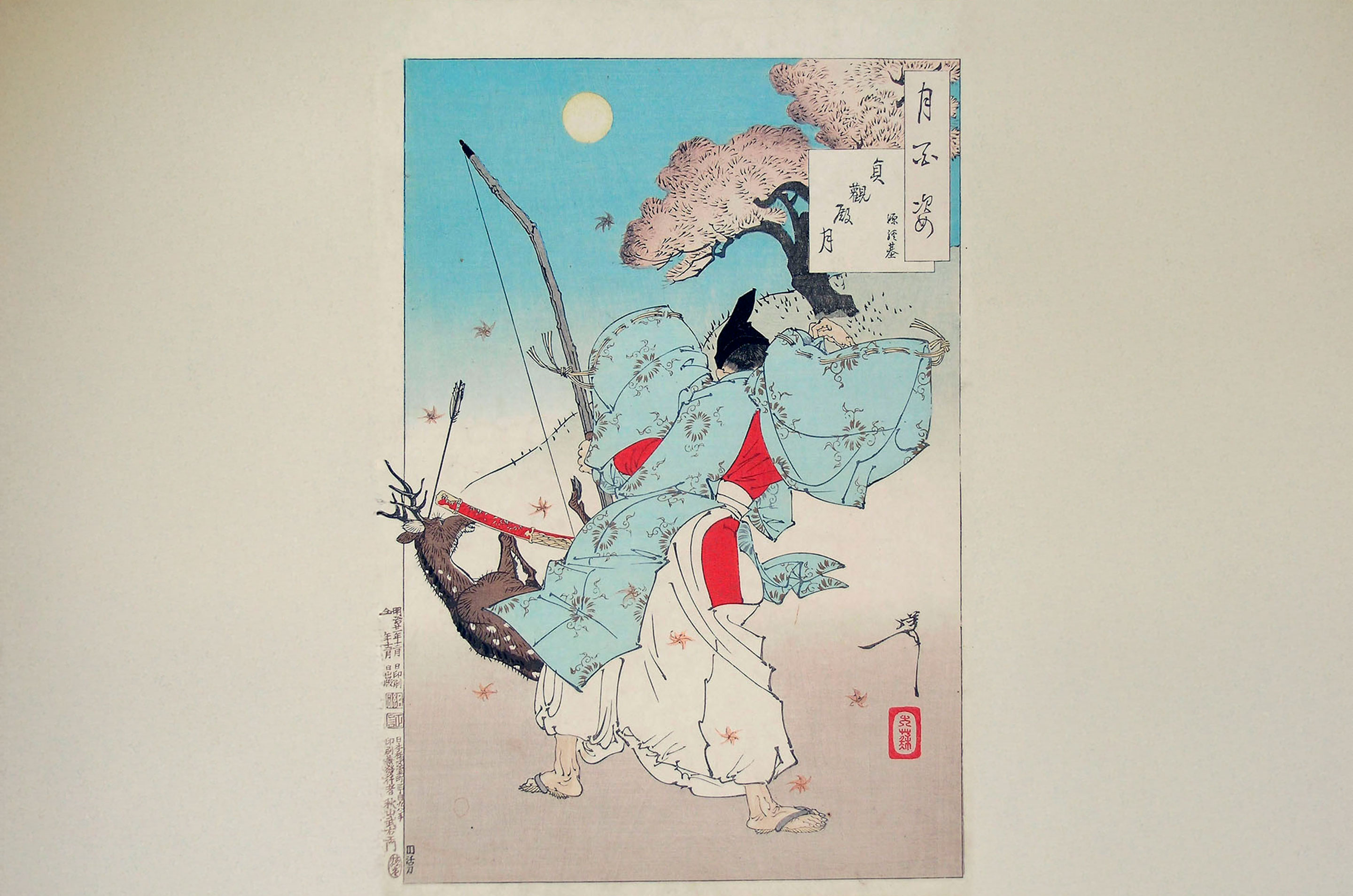

魂である武器の世界「武士弓」

神秘の世界へようこそ

武器の世界、魂の「武士弓」

武士弓 Bushi Yumi

弓にはさまざまな種類がありますが、洋弓と和弓ではその構造に大きな違いがあります。洋弓は全長約160センチメートルで、弓の中心部分を持ち、ハンドルやリムなどのパーツに分かれた構造になっています。一方、和弓は標準的な長さが七尺三寸(約221センチメートル)と非常に長く、弓の全長の下から約3分の1の位置(弓の中心より下寄り)を持つ「上長下短」の構造が特徴です。また、和弓は上下のパーツに分かれることなく、一本の木材を使用した一体構造となっており、全長だけを比較すると、世界で最も長い弓といえます。

和弓の「上長下短」という構造は、初めて見る方にはバランスが悪いように思えるかもしれません。しかし、この握りの位置は弓の振動が収束する「節」の部分にあたり、持ち手に伝わる振動が少なくなるという利点があります。また、高度な技術が必要ではありますが、弓の上下の長さの違いを利用することで、反発力の差を活かし、矢の飛び方に変化をつけることが可能です。たとえば、飛距離を伸ばしたり、矢を鋭く飛ばしたりといった調整ができるため、和弓ならではの奥深い技術が求められます。

魂の弓 〜武士にとっての弓矢とは〜

「弓馬の道」という言葉があるように、古代から中世にかけての武士にとって、弓矢は魂とも言えるほど大切な武器でした。では、なぜ彼らはこれほどまでに弓矢に強い思い入れを持っていたのでしょうか?

弓矢は武士にとってどのような存在だったのか。ただの武器ではなく、彼らの生き方や精神とどのように結びついていたのか。

本ページでは、武士と弓矢の関係について考察していきます。

和弓の発展 〜大きく強く進化した弓〜

弓はもともと狩猟のために用いられていました。それは日本でも同じで、『三国志』の「魏志倭人伝」には、日本の人々が短く原始的な弓を使っていたことが記されています。

やがて、日本の弓は進化を遂げ、従来の「丸木弓」の外側に竹を貼り合わせた「伏竹弓」が生まれました。この製法においては、竹をしっかりと固定するための接着剤が重要であり、当時は膠(にかわ)が使用されていました。

発明当初の伏竹弓には破損しやすいという欠点がありましたが、時代とともに改良が重ねられ、より強靭な弓へと進化していきます。鎌倉時代、『鎌倉殿の13人』の時代には、最先端の技術を用いた「三枚打弓」が登場しました。これは、弓の前面だけでなく、裏表両面に補強を施した構造です。

さらに時代が進み、室町時代になると、側面まで覆った「四方竹弓」が開発されました。そして、幾百年の試行錯誤を経て、ついに完成された弓が誕生することになります。