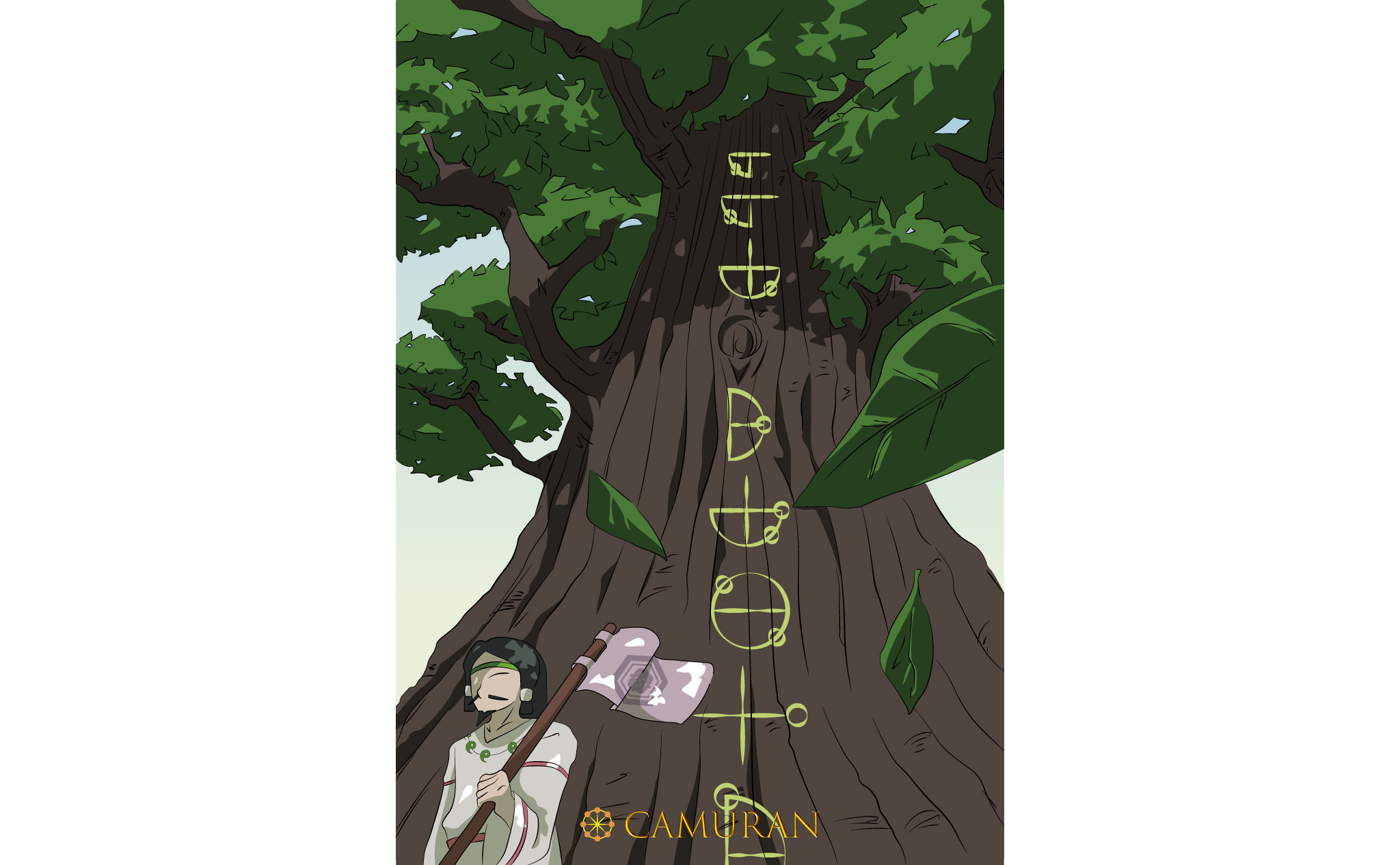

大屋毘古神(おほやびこのかみ/おおやびこのかみ)

大屋毘古神(おおやびこのかみ)とは?

日本神話における地域の守護神

日本神話には数多くの神々が登場しますが、その中でも大屋毘古神(おおやびこのかみ)は、土地や家を守る神として信仰されてきました。その名に「大屋」という言葉が含まれることから、広い範囲の地域や住居を守護する神であると考えられます。また、「毘古(びこ)」という言葉は古代の賢者や長老を指し、知恵や統治の象徴でもあることから、地域の秩序を保つ神格を持っていた可能性があります。

大屋毘古神は『古事記』に記述があり、国津神(くにつかみ)の一柱として、土地や国土の安定を担う存在とされています。しかし、文献での登場は限られており、その神格や役割についてはあまり知られていません。本稿では、大屋毘古神の名前の意味や神話における役割、他の神々との関係、そして信仰の実態について詳しく考察していきます。

大屋毘古神の名前の意味と象徴

「大屋」の意味:地域や住居を守る神

大屋毘古神の「大屋(おおや)」という名前には、「大きな家」や「広い地域」という意味が含まれていると考えられます。古代日本では、家や住居は単なる生活の場ではなく、一族や共同体の繁栄を象徴する存在でした。そのため、「大屋」という言葉は、単なる個人の住まいではなく、村や国全体を守る神の性格を表している可能性があります。

また、日本の神道では、「家の神(屋敷神)」が信仰されることが多く、大屋毘古神もその一種であると考えられます。家の繁栄、地域の安定、土地の守護などが神徳として挙げられるでしょう。

「毘古」の意味:長老や知恵の象徴

「毘古(びこ)」という言葉は、古代日本で長老や知恵者を意味しました。これにより、大屋毘古神は単なる守護神にとどまらず、知恵を持ち、統治や秩序維持の役割を果たす神であったことが推測されます。

例えば、村や共同体を統治するには、指導者の知恵や経験が不可欠でした。大屋毘古神は、そうした指導的役割を担う神としても信仰されていた可能性があります。

『古事記』・『日本書紀』における大屋毘古神の位置付け

『古事記』に登場する大屋毘古神

『古事記』では、大屋毘古神は国津神の一柱として登場し、大国主命(おおくにぬしのみこと)の国造りを支える神の一人とされています。これは、大屋毘古神が土地の管理や国土の発展を担う神であったことを示唆しています。

『日本書紀』における関連神話

『日本書紀』には大屋毘古神の直接的な記述は見られませんが、同様の神格を持つ神々の系譜の中にその影響が見られます。これにより、大屋毘古神は日本神話の中で地域の統治や開拓に深く関わる神として信仰されていたことが推測されます。

須佐之男命との関係性〜開拓と繁栄の神〜

須佐之男命の子孫説

一説によると、大屋毘古神は須佐之男命(すさのおのみこと)の子孫であるとされています。須佐之男命は、日本神話において嵐や暴風を司る神でありながら、出雲の国を開拓し、農耕文化を広めた存在としても知られています。

大屋毘古神の農耕神としての性格

須佐之男命の神話には、土地の開拓や治水に関する逸話が多く含まれています。大屋毘古神もその影響を受け、土地の開拓、農耕の発展、豊穣の神としての役割を持っていたと考えられます。

大屋毘古神と大年神の関連性

大年神との同一視

大屋毘古神は、大年神(おおとしのかみ)と同一視されることがあります。大年神は「年」を司る神であり、農業や五穀豊穣を象徴する神です。

収穫の巡りを司る神格

古代日本では「年」という概念が農業と深く結びついており、大屋毘古神もまた、収穫のサイクルや農業の豊かさを守る神であった可能性があります。

まとめ

大屋毘古神の本質

神格の特徴

- 土地や家の守護神(地域・住居の安定を司る)

- 知恵と統治の象徴(長老的な神格、地域の秩序を保つ)

- 農業や開拓と関連(須佐之男命の子孫説、大年神との関連)

- 気候や収穫の巡りを司る(五穀豊穣の神)

信仰の広がりと影響

大屋毘古神は、日本神話において特に地域の安定や発展に関わる神であり、人々の生活基盤を支える重要な神格として信仰されてきました。現代においても、その神徳は地域の守護や農業の繁栄を願う人々の間で受け継がれています。

大屋毘古神を祀っている神社

大屋毘古神を祀っている神社

大屋毘古神(おおやびこのかみ)をお祀りしている主な神社を一覧にまとめました。各神社の名称、読み方、住所、そして公式ウェブサイトを掲載しています。なお、公式ウェブサイトがない神社については、関連情報を掲載している紹介サイトのリンクを記載しています。

| 神社名 | 読み方 | 住所 | 公式ウェブサイト |

|---|---|---|---|

| 伊太祁曾神社 | いたきそじんじゃ | 和歌山県和歌山市伊太祈曽558 |

これらの神社は、それぞれ独自の歴史と由緒を持ち、大屋毘古神をお祀りしています。一部の神社は公式ウェブサイトを持たない場合があります。その際は、地元の観光情報サイトや神社庁のウェブサイトなどで詳細情報をご確認ください。

神様名データベースへ戻る